文/安涛

进入3月,从中国汽车质量网的投诉量来看,更多的车主开启了“投诉模式”。而经央视多个栏目报道后,汽车的质量和服务问题更是持续发酵到了4月。2013年一季度数据显示,中国汽车质量网在此期间共接到车主对汽车产品的有效投诉5633宗,涉及107个汽车品牌,348个车型,其中3月接到投诉2785宗,创中国汽车质量网单月投诉量之最“增”字当头2013年一季度投诉量较2012年同期增加了112%。从投诉问题分析,2012年一季度投诉问题集中在DSG、自动变速箱拖挡和转速不稳;2013年一季度的投诉中,变速箱抖动异响、动力中断、空调制冷差、机油乳化、水泵漏防冻液、无发动机防盗等问题成为投诉热点。

环比方面,2013年一季度相比去年四季度投诉量增加了九成多,涉及的品牌和车型也更为广泛。而且一些如机油、空调、发动机、切水条、后轮刹车鼓等新增问题投诉量均相对较高,呈现集体维权的态势。

作为汽车的关键总成,发动机和变速箱呈现集中投诉值得关注。从车主反馈来看,不论是发动机还是变速器的异响、抖动、顿挫等,都与驾驶舒适性感受息息相关,而车辆这样的表现最容易被车主感知、引发不满,并最终成为车主投诉的热点(下文将详细分析)。另外,类似空调制冷差等与驾乘舒适度感受密切相关的问题也是车主重点关注问题之一。虽然异响、抖动、顿挫、空调制冷差与车辆安全性没有直接关联,但从车主的角度出发,这是体现整车质量最为直观的方面。一旦车主驾乘遇到这些问题,感受与心理预期落差较大时,势必导致投诉热点的形成。

根据中国汽车质量网的监测,对此类问题,车企目前多采用置之不理的态度冷处理,多以“正常现象、符合国家标准、不影响驾驶安全”为借口搪塞,结果是更加激化矛盾。

质量遭“围攻”

数据显示,2013年一季度针对质量问题的投诉共4927宗,占总投诉量的87%,相比2012年四季度的质量投诉增幅明显;服务问题投诉量为324宗,占总投诉量的6%,也远超过2012年四季度服务问题投诉量;综合问题投诉共382宗,占总投诉量的7%,投诉占比低于上一季度。从投诉类型上看,2013年一季度质量问题投诉量占比最大,质量问题依然成为车主关注的重点。

在占比最大的质量投诉中,汽车各系统质量问题投诉量如下:发动机问题投诉量2196宗,变速箱问题投诉量1706宗,离合器问题投诉量434宗,转向系统投诉量243宗,制动系统投诉量180宗,前后桥及悬挂系统投诉量373宗,轮胎问题投诉量84宗,车身附件及电器问题投诉量1491宗。

与2012年四季度相比,制动系统、轮胎的投诉量有所下降;转向系统、制动系统、车身附件及电器和轮胎的占比有所减少;发动机、变速箱、离合器和前后桥及悬挂系统的投诉占比均有小幅提升。在质量投诉中,对发动机、变速箱及车身附件及电器的投诉是热点。

服务问题投诉方面,服务态度投诉量221宗,人员技术投诉量128宗,服务收费投诉量51宗,承诺不兑现投诉量113宗,销售欺诈投诉量135宗,配件争议投诉量347宗,其他原因的投诉量150宗。相比2012年四季度,配件争议问题的投诉占比提高了20%,其他问题的投诉占比均小幅下降。配件争议的焦点在后轮法兰盘及车窗切水条问题上,车主对于厂家怨气较大。

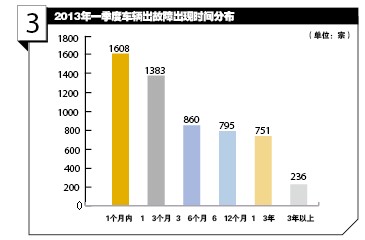

与2012年四季度相比,2013年一季度的投诉中,车辆的购买时间不再是以年计算,而是以月为单位。新车购买后在1个月内出现问题的投诉量1608宗,1?3个月的投诉1383宗,3?6个月的投诉860宗,6?12个月的投诉795宗,1?3年的投诉751宗,3年以上的投诉236宗。从投诉数据来看,不同于2012年四季度车辆在1?3年内的投诉出现高峰,2013年一季度车辆在1个月内的投诉量最大,新车质量仍然不容乐观。

不论是质量投诉、服务投诉还是综合投诉,大部分车主认为厂商回复慢、沟通不畅是让他们的不满发酵的催化剂。对此,中国汽车质量网也通过品牌的回复率从一个侧面检验厂商对问题产品反馈的处理。福特、东南汽车、海马汽车、上汽通用五菱、吉利、上汽荣威、长城、奔驰、广汽丰田和江淮这10个企业的回复率较高,均在80%以上,部分可以达到100%。当然,回复率是一方面,但真正解决车主的问题是另一方面,由于一些问题涉及非常复杂的责任认定,我们还没有更明确清晰的统计数字来评价企业处理问题的效果。未来,我们会采取措施完善这一评价指标。

自主品牌值得期待

以品牌性质来看,合资品牌投诉量为3947宗,自主品牌投诉量为1523宗,进口品牌投诉量为163宗。同2012年四季度相比,合资品牌投诉量大幅增加,在总投诉量的占比也提高了14%;自主品牌的投诉占比下降了13%;进口品牌的投诉占比无明显浮动。虽然合资、自主和进口品牌的投诉量均有所增加,但相对而言自主品牌占比的下降,还是可以说明一些问题的,这也让我们对自主品牌的质量提升更加期待。

品牌所属系别上,德系品牌涉及12个,日系品牌涉及18个,美系品牌涉及12个,韩系品牌涉及4个,法系品牌涉及4个,自主品牌涉及48个,其他品牌涉及9个。总体而言,自主品牌虽然投诉量最大,但所涉及的品牌数量较多,投诉问题较分散;美系、德系和法系的投诉量虽然没有自主品牌大,但涉及的品牌较少,可见投诉问题或多以共性问题为主,存在批次性问题的可能性较大。

不仅如此,就厂商回复率而言,自主品牌在靠前的10个位次中占据了7席。因此综合自主品牌在产品投诉量和解决问题的态度上的表现,我们有理由相信假以时日自主品牌不再会是消费者印象中那样以价取胜、难以占据中高端市场。

《产品可靠性报告》2013年5月刊

您当前位置:

您当前位置: