在克服了心理纠结和各种顾忌之后,9月18日,吉利宣布召回2175辆动力转向器有问题的远景汽车。向世人进一步展现了一个自信的吉利、一个勇于成长的吉利。

和它的创始人一样,吉利汽车最初同样的不起眼儿,第一代豪情车右前门总是关不严;检验员一天班下来,鼻子和嘴里都是黑乎乎的,说不出是什么东西,但厂房里就是脏;即使是在浙江当地,也没有人愿意买吉利车。

10年之后,没有人再去说这些往事。2009年8月,吉利汽车的最新扛鼎之作——帝豪上市,吉利已经把对手瞄准为欧洲市场上的中档车。无论是在法兰克福,还是在底特律,李书福都是车展上耀眼的明星,外媒称:一个质量可靠、货真价实的中国汽车品牌快要来了!

被遗忘的笑话

在冰凉的沙发椅上,在吉利控股董事长李书福为了等一位专家整整坐了两个小时。他不明白为什么自己国家的汽车厂却得不到国内专家们的重视。从2004年开始,所有吉利人都憋着一口气,要造更上档次的车,总有一天要让外国零部件配套商找上门来,让外国的汽车专家也能主动和李总握手。

2009年9月2日,当本刊记者在吉利研究院采访时,西装革履的德尔福销售人员正在等何伟副院长的接见。事实上,在多数吉利领导的耳朵里,那些关于吉利车的不屑神情和对李书福本人的笑话已经像云雾一般消散在风中,现在人们眼中的吉利是一个蒸蒸日上的全新形象。

吉利人希望通过扎实的研发和制造,把那些曾经看不起吉利的人变成自己的车主。但这种情绪和志向并不是从一开始就有的。

在宁波制造基地,吉利汽车公司副总经理顾勇亭对本刊记者说:“在自己开豪情、优利欧的时候,觉得也很好,没有觉得车型小,不美观。但现在回过头来看看,噢,难免老百姓有这种想法。真的,把这个过程走过来之后,才发觉原来的车子的确是小。”

“但顾勇亭认为,这也说明吉利和这个时代都在发展。在2003年年底以前,“吉利竞争的对手是夏利,豪情、美日的水平跟夏利相比还不差。”

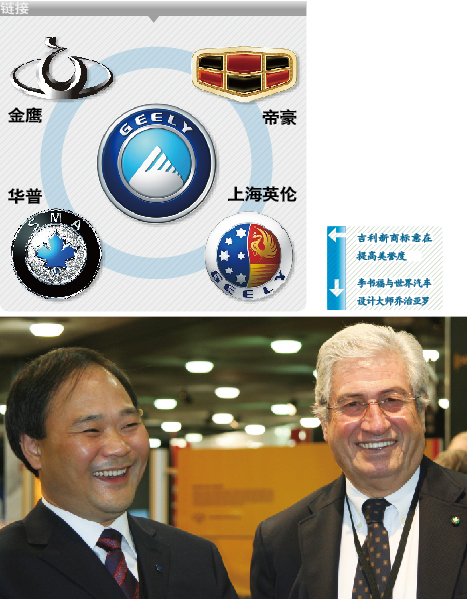

随着市场保有量的增长,吉利的对手层次越来越高,这时吉利发现自己的知名度很高,美誉度却不高。在全球征集新商标和将吉利品牌分解为五大品牌的同时,吉利开始做自己的内功。

2004年,吉利对丰田生产方式进行了自我适应性的修改,并将其作为标准化作业和生产的学习对象。与其他自主品牌学习丰田生产方式不同,吉利更看重精神层面的东西——人的主观能动性,这一点和30年前的丰田如出一辙。“如果人不能动的话,他的积极性就没有办法发挥出来。在吉利,只要有上进心,就一定有升职和涨薪的机会。而在其他自主品牌不一定是这样。”浙江豪情汽车有限公司车身厂厂长陈忠海说。

这位厂长2000年进入吉利时只是一名检验员,他回忆说,前不久,一位老同事找他,说在吉利的这些年,大家已经从一无所有的年轻人变成有车有房、娶妻生子的成功者,感恩之心溢于言表。

也许是对吉利的精益生产感兴趣,日本丰田公司的专家经常来参观。“去年丰田的老板渡边捷昭也来了。”陈忠海说。过去那种在吉利工作抬不起头,不被人重视的感觉一去不复返,扬眉吐气的日子终于开始了。

被向往的童话

如果要研究一个企业从备受指责到广受好评的过程,那么人的进步无疑是最重要的标志。在宁波,顾勇亭认为,吉利质量进步最重要的一环就是职工的持续改善,也就是车间合理化建议的应用。

“丰田是人均能够每年提出22条合理化建议,我们吉利开始时是人均2条,到今年上半年,人均已经达到了8.1条,全年预计16条没有问题。可以说已经看到了赶上丰田的希望。这几年下来,宁波基地总共有5万多条改造意见被落实,创造的经济价值上亿元。”

顾勇亭说,“原来觉得要员工提这么多建议很难,像童话一样。但现在做得好的车间,人均已达到11条,做得最好的一个员工今年上半年是提了100多条建议,相当于两天不到他就有1条建议。”

宁波基地的经验正由吉利集团经管会惟一的一位女老板张爱群推广到全国各地,张爱群曾经是神龙汽车销售公司的总经理,现在负责吉利的生产计划。在集团里,生产和质保部门的管理人员认为,张爱群总喜欢拿宁波的生产节拍和其他基地来比较,“人家宁波基地已经是每两分半钟一台车了,你们怎么办?”即使是两个小时车程之内的临海基地也能感觉到生产大比武带来的压力。

吉利号称有九大基地,分布在浙江、湖南、山东、四川、陕西和上海,可谓遍地开花,这种布局有历史的原因,毕竟过去地方政府很少给吉利批出大片土地,但这种布局也有战略上的考虑,可以更快地占领二级城市市场。现在的问题是,生产与质量的管控能否在千里之外不同的基地得到不折不扣的执行。

好在,吉利独特的学习模式在各个基地都能执行得像模像样。吉利集团新闻中心工作人员介绍说:“我们每个基地的领导都是从宁波、临海或者路桥这些老基地走出去的。他们把生产管理的经验原封不动地带去,再结合当地产品线的实际情况进行微调。”

在临海基地,记者也看到了保证产品质量上台阶的有效措施。“宁波是师徒协议,我们是质量比武,目的都一样,调动员工持续改善的积极性,”陈忠海指着一个工作间详细地解释说,“我们烧车内的保弧焊,跟烧外饰薄钣金的保弧焊是不一样的,它对工人的技术水平要求特别高,我现在就在搞比赛,谁烧得好,工资马上就上调,这个办法激发了大家自己学习的积极性,谁都想提高工资收入,每个人都想进步嘛。然后他自己也努力去学,有事没事都去线上烧一烧,我有事没事也让他们多练练,吃点小灶。”

被证明的神话

工人的进步在点滴中积累起来,当2006年吉利决心全面提高产品质量和档次,不再把价格低作为竞争指标的时候,吉利汽车眼前的路宽了许多。但如何把打造世界级安全车的神话变为现实,还需要更高的质量标准和更前瞻性的研发来配合。

顾勇亭一直强调的就是自己的质量标准。“现在我们厂的质量考核主要看两个指标:一个是单车索赔率,一个千车故障率。今年的单车索赔比去年同期下降20%,千车故障率比去年同期下降了30%,到年底预计降低40%。相应地在J.D.POWER的调查中,我们今年的质量评价比去年提升了7位。”

在让神话变成实话的努力过程中,新的成就与新的挑战几乎同时并存。顾勇亭承认:“这跟老车型退出市场,新车质量越来越可靠也有关系。”但要想提高全面的质量可靠性,零部件厂必须跟上来。让他感到欣慰的是,一些零部件厂的质量控制甚至走在主机厂的前面。

而在产品设计方面,按照吉利研究院副院长何伟的介绍,吉利正在想办法让熊猫车通过五星碰撞,让吉利车的安全口碑从设计就开始。

“我们正在按照C-NCAP的评价规则进行内部的碰撞试验,评价规则是公开的,大家都知道,熊猫模拟的就是五星,就算最后状态不是五星,但四星是肯定能达到的。我们现在有100多辆车,每个车碰撞都是2次以上,要碰300次,以1次10万元计算,一年仅花在碰撞上的试验费就有3000万,还不算其他的。如果车撞废了,就拿回来做数据测量,然后把车身销毁,有用的东西保留,没有用的东西作为废品给卖了。”

何伟强调,吉利在安全设计和试验方面比其他自主品牌都要认真。“以前做完试验之后,还有员工要买,现在没这样的事了,倒不是说有钱了不干这种事,而是说这种理念不行,做汽车要有社会责任,所以现在我们会将它们全部销毁,压碎卖废品。”

为了早日站在世界级产品的行列,吉利在技术上还必须有杀手锏,去年在研发人员的配合下,吉利终于拿出一个世界独有专利技术——爆胎监测与安全控制技术。这项被称为BMBS的技术刚拿出来的时候,社会上怀疑的气氛很浓厚。

但在何伟口中,这项技术并不神秘:“当车辆爆胎以后,轮胎会有几秒钟时间还可以保持不完全失效的状态,但是如果这个时间段你突然刹车,轮胎就会失灵,车一失灵以后你再踩刹车,那车就不知道哪儿去了,所以高速状态爆胎是不能踩刹车的。只能握好方向盘,逐渐靠边。一般的情况下在小时百公里速度,爆胎不踩刹车没什么关系。但是只要超过120公里,以后无论怎样都是蛮可怕的。更何况人出于本能往往会去踩刹车。”现在,吉利的BMBS系统可以将爆胎车辆自动减速到时速40公里,“为什么是40公里?因为100公里以内的时速,人是可控的。”何伟一言以蔽之。

“今年已经有两例安装BMBS系统成功解救驾驶者的案例,”吉利新闻中心工作人员如是说,“我们不能透露他们的真实姓名,但都是远景顶配新车。”

BMBS的神话被证明了,吉利车安全可靠的神话也正在吉利人的努力下一天一天地被验证着。

链接

吉利的研发能力

Tips

李氏三顾:

风雨之后见彩虹

您当前位置:

您当前位置: