[见证]

我们也能做到国际水平

北京东城区大雅宝胡同10号,这幢红砖小楼曾经是中国汽车之父、原中国汽车工业总公司总经理饶斌先生的故居。饶斌先生一生和中国汽车历史紧紧相连。在这所房子里,到处都是汽车的印记。

在一个午后,记者拜访了这里,看到了那本厚厚的《饶斌传记》。在阅读传记中,记者和广大读者一起回味了中国汽车工业史的艰辛,同时也体会到了饶斌先生对汽车零部件质量的执著要求。

开始生产桑塔纳时,有动议说放在别的汽车制造厂生产,但饶斌坚持在上海制造,理由就是上海的零部件基础工业水平还不错。尽管如此,饶斌还是担心零部件总体水平不过关。最终,零部件以进口为主。饶斌说:“上海大众开业初期,我国的零部件生产企业的技术装备很差,要达到德国零部件的质量水平,几乎所有的关键设备都要进口,全部零部件国产化所需要的投资比建一个汽车整车厂的投资大一倍以上。”

而当时,资金处处都缺。“当时我国正处于改革开放的初期,国家对国有企业的投资改为向银行贷款,各企业的资金都比较紧缺,加之当时的轿车产量也小,有些零部件生产企业想等到轿车生产批量更大一些后再搞国产化,这样经济效益会好一些,因而国产化进程较慢。”

经过3年的努力,桑塔纳轿车零部件国产化率仅达到2.7%。进口零部件造成外汇消耗成倍增加,导致国家外汇严重紧缺。饶斌回忆:“有一段时间,新闻界和汽车界乃至一些政府官员都认为是德国方面以质量为借口,通过卡我们的国产化来赚钱。”

“这是值得的。”饶斌认为:“要承认我们的技术水平和质量水平落后,搞轿车我们还是小学生。生产桑塔纳是我们建立现代化轿车工业的入学考试,零部件工业要先吃尽苦头狠抓产品质量,最后尝到的才是甜头。”

尽管当时桑塔纳轿车国产化进度很慢使得各方压力都很大,但饶斌仍然坚持要按德国标准生产优质配套件,不同意放松标准。他说:“如果上海大众放松质量标准,表面上看国产化能快一点。但是开了这个头,中国汽车工业通过技术引进质的飞跃就会丧失,我后来还建议配套厂购买先进的质量检测设备,以确保质量。”

饶斌见证了上海大众的可靠性进步。单就汽车喇叭来说,“德国要求可靠性试验要达到5万次无故障,我们试制时达到了10万次,以此来鼓励大家,并使大家相信,只要认真、努力、坚持,外国人能做到的质量水平,我们也能做到。”

(根据饶达先生文章和《饶斌传记》整理)

[综述]

汽车:承载国人之梦

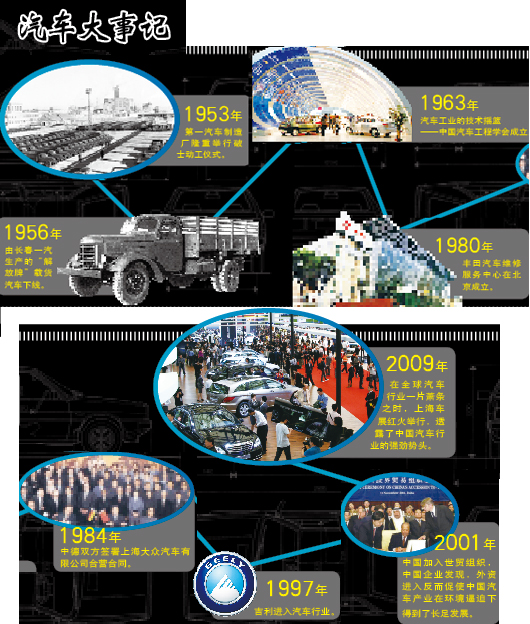

世界汽车制造始于1886年的德国,而在旧中国,汽车工业几乎是一片空白。旧上海滩的一些海报告诉人们,汽车在那时既是新生活的代表,同时也是富贵的象征。

新中国成立以后,中国开始逐步建立起自己的汽车工业。1945〜1965年是中国汽车工业的创建期。在这一历史阶段,以建设第一汽车制造厂为开端,中国开始为汽车业的未来描绘蓝图。

1966〜1980年为汽车工业成长期,中央开始建设三线汽车厂,发展了重型汽车,期间共投资约51亿元,发展了一批地方汽车制造厂。二汽是这一历史时期最重要的汽车项目,它也是国内首次自行设计、国内装备的汽车工厂。国家还为二汽在湖北省内外安排新建、扩建了26个定点协作配套厂,使武当山北麓的十堰市成为真正意义上山里的大工业。另外两家三线厂——四川和陕西汽车厂日后成为我国微型车和重型货车的生产基地。

零部件的品种和企业都在增加,但直到1980年,汽车总成及零部件工业仍然处于技术与装备力量薄弱的环境中,难以支持发展一个新产品,更不用说支持一个汽车厂了。

在改革开放的大背景下,中国汽车终于进入爆发性增长期,北戴河会议后确定了三大三小生产基地,促进了优势力量的集中,特别是1994年《汽车产业政策》发布,将“轿车进入家庭”写入国家政策条文之后,私人购买汽车逐渐成为现实。

1984年,随着上海大众的成立,中国汽车走入合资时代,现代汽车工业的生产方式和管理模式被引入汽车业,成为带动全行业,特别是零部件配套产业技术换代与产业升级的关键事件。这之后,1984年的北京吉普、1985年的广州标致(1998年标致退出后广汽与本田合资成立广州本田)、1990年的一汽-大众、1992年的神龙汽车、1996年的天津丰田发动机公司、1997年的上海通用相继成立,再加上重庆长安铃木、贵航富士等企业,合资企业生产的汽车成为中国轿车走入家庭的主要产品。

而2001年中国加入WTO之后,不仅合资企业完成了全面进入和优胜劣汰的历史任务,以奇瑞、吉利、长城为代表的中国新兴的自主民族品牌汽车也大举进入市场,经过模仿、跟随两个阶段的发展,到2008年,自主品牌乘用车的市场占有率已经达到30%左右,而一汽、东风、上汽等三大汽车企业也通过一系列的资产重组和资本运作,成为有竞争力的国有汽车企业,一汽、上汽还进入了世界500强。

2009年,随着中国汽车入世保护期的彻底结束,中国汽车成为世界第一制造大国的日期也日益临近,如何提高产品可靠性,打造品牌影响力,将成为中国汽车站稳国内市场,走向世界市场的第一课题。

[行业代表]

一汽-大众的秘密与艰辛

一汽-大众的历程,是中国汽车从合资中学习生产管理的典型模板。

一汽-大众成立谈判初期,最大的问题来自两个地方,一是大众遇到了竞争对手,要想赢得中国人就必须上奥迪;二是大众和中国汽车都意识到必须扩大合资规模,并且要快。一汽提出要生产代表德国车最高质量的奥迪,但长春的基础仍然不能支持大规模生产汽车所需的零部件。

中方最重要的想法就是提高国产化,进而让中国汽车零部件工业的制造水平上台阶。但德国人不这样认为。根据时任大众集团董事长哈恩博士的回忆:“当时我们听说一汽要上30万台的轿车项目,我们就想到了上海大众。”

但中方的回答很快就让哈恩的心凉了半截儿:“他们说一定要引入奥迪,以便改造红旗,让这个品牌恢复青春。但事实是,当时在中国,奥迪即使进来也销量不大,而且一个制造卡车的工厂怎么能制造奥迪呢?结果出乎我意料的是,咬牙坚持下来,奥迪的设备被拆装打包,运到中国恢复生产,短期内就实现了批量。”

哈恩在离开长春时得到一款加长的大红旗车模,这让喜爱车模的他异常兴奋,甚至比得到真车还要兴奋。因为,随后中国政府赠送给他的一台真正的红旗车,被他捐献给了大众汽车博物馆。

1999年,奥迪A6被引进中国时,一汽-大众再次迎来了质量与可靠性提高的跃升期,当奥迪提出要为零部件照CT,以确定其气孔是否均匀时,长春市的大医院都认为这是外国人在刁难中国人,但事后中国人发现这种近似苛刻的要求造就了中国造奥迪更为可靠的质量。

现在,17年过去了,当初的兴奋、遗憾、忙乱与回忆都在白山黑土中沉淀了下来。让一汽-大众成为汽车价值的典型不仅是一句口号,从第一代捷达用户到手握最新款高尔夫订单的年轻用户都相信,一汽-大众的产品就是可靠性的代名词。

一汽-大众的一厂和二厂累计投资134亿人民币,而生产奥迪Q5的第三工厂也将在2009年年底投产,其先进性堪称国内第一。用一汽-大众奥迪事业部公关总监卢敏捷的话说:“从未有过这样的一个工厂,它让车间真正实现了个性化生产。”

[声音]

您当前位置:

您当前位置: