近年来,由食品添加剂所引发的一系列食品安全事件,让许多消费者对食品添加剂深恶痛绝。

专家指出,违法添加非食用添加剂和滥用添加剂是造成食品安全事件的根源。一场以打击非法添加为重点和滥用食品添加剂行为的食品安全整肃风暴已经启动。

每个人每天都在与添加剂为伴。

在外企工作的于先生一日三餐比较简单——早上吃两个蛋黄派和一杯速溶咖啡,午餐要一份快餐和一杯奶茶,晚上吃一个面包和一根香肠。“一看配料表吓一跳,早餐蛋黄派含有10多种添加剂,速溶咖啡有近10种;午餐奶茶中含5种左右添加剂;晚餐面包含近10种添加剂,香肠含近20种添加剂。”他似乎不太相信,一天下来,竟吃进去近60种食品添加剂。

添加剂的世界?

一些消费者表示,以往买食品很少关注食品添加剂,只看保质期。但食品添加剂的问题越来越多,对它们的作用、用量以及危害都不是很了解,不知道是不是安全的。

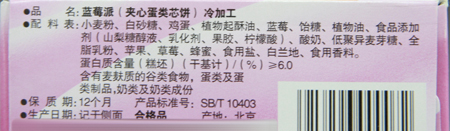

目前,很多食品成分中添加剂占去了相当大的比例。如一包乳饮料,除含鲜牛奶之外,还含有羧甲基纤维素钠、柠檬酸、乳酸、海藻酸丙二醇酯、阿斯巴甜、食用香精等;一袋薯片含有谷氨酸钠、食用香料、二氧化硅、柠檬酸等近20种添加剂……记者在一些超市看到,从蜜饯到饼干、从冷冻食品到熟食制品、从调味品到饮料,几乎所有食品都含有不同的添加剂。大部分食品都含有至少5种食品添加剂,最多则达20余种。如某品牌的蛋黄派,配料表标注:小麦粉、白砂糖、鸡蛋、乳清粉、低聚糖、葡萄糖浆、山梨糖醇、食用盐、食用碳酸钙、大豆磷脂……一块小小的蛋黄派,居然由20多种原料“合成”,而除几种基本成分外,其余成分全是添加剂。一种标称“健康”的饮品,细看其配料表,竟然除“水”外,有10多种添加剂。消费者不禁怀疑这些成分的配比率怎样?是不是我们吃下的大多数是添加剂呀?

中国农业大学副教授范志红表示,在乳制品中常见的黄原胶、海藻酸丙二醇酯等物质,其实起到的作用就是增稠,让消费者在喝奶制品的时候,感觉牛奶更浓稠,口感更好。而在蜜饯中常见的阿斯巴甜或是安赛蜜,则可以增加产品的甜度。只要认真看看食品配料表就会发现,草莓夹心饼干中其实没有草莓,而是食用红色素;蓝莓蛋糕中当然也没有蓝莓,是亮蓝或靛蓝色素。她指出,食品里的添加剂越来越多,也与消费者的购买倾向有关,“人们购买食品时,都喜欢买颜色鲜艳的,味道香醇的,商家看准了这点。因此,选购食品时,要先看食品配料表,避免摄入一些不必要的食品添加剂。比如两种相同的食品,可以对比各种食物的成分,尽量选择平淡、自然的食品。”

究竟谁之过?

看着食品中一长串的食品添加剂,有消费者质疑:我们吃的是食品还是添加剂?

现代食品工业,是建立在食品添加剂的基础之上的,因为消费者对食物外观品质、口感品质、方便性、保存时间等方面提出了要求,如果不加入食品添加剂,大部分食品都会难看、难吃、难以保存,或者价格高昂,消费者无法接受。“每个人每天吃进去几十种食品添加剂,这不是夸张的说法,没有食品添加剂就没有食品安全。”中国食品添加剂和配料协会秘书长薛毅说,食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。在改善食品的品质,提高食品质量,满足人们对食品风味、色泽、口感要求的同时,使食品加工更卫生、更健康。这也是允许添加的重要原因和依据。他表示,中国的食品添加剂是参照国际组织和先进国家法规及标准,经过严格的安全和风险评估后才允许在食品中使用,有一些食品添加剂品种的标准比发达国家定得更高。据介绍,目前GB2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》和卫生部公告允许使用的食品添加剂分为23类,共2400余种,其中食品添加剂334种,食品用香料1850多种,食品工业用加工助剂158种,胶姆糖中基础剂物质名单55种。“国家对于食品添加剂能否使用、使用范围及用量等都有明确的规定,无论天然还是人工合成的食品添加剂,在使用和管理上都有非常严格的标准。”

尽管食品添加剂有标准可依,但近年来的食品安全事件,让消费者对食品添加剂的阴影难以消解。

“实际上,近年来发生的食品安全事件,其实都是违法使用非食用添加剂造成的,跟食品添加剂没有任何关系。”在不久前中国科协热点问题学术报告会上,中国农业大学食品科学与营养工程学院教授胡小松指出,目前非法添加物中常见的有两类:一是将严禁在食品中使用的化工原料当成食品添加剂来使用;二是食品级的添加剂用工业级的添加剂来代替。同时,滥用食品添加剂也加重了消费者对食品添加剂的误解,一些企业超范围、超剂量滥用食品添加剂掩盖食品缺陷,这是食品行业目前存在的主要问题。

食品里有多少添加剂才算安全?

专家表示,量效关系是食品安全最基本的准则,即有多大剂量、持续多长时间才有可能有害,没有达到这个剂量,或者没有持续这么长的时间,基本上危害的风险很小。

“食品添加剂是确保安全的情况下,才会被批准加入到食品中,适用范围和用量,都是通过一系列实验和风险评估后制定的。通过实验得出食品添加剂使用的健康风险(ADI值),即每天摄入多少对健康无害。”薛毅表示,食品安全性和添加剂的种类并没有直接的关系,添加剂使用规定上有对总量的限制,所以不一定种类多就代表总量多。比如冷饮食品,要求水的含量要占到90%以上,食品添加剂的总量不能超过1%。因此,在一种食品中添加剂种类可能会很多,但实际总量很小。他指出,允许使用的食品添加剂都有严格的标准,在规定的食品中限量使用,只要按照标准生产的食品,都是安全的。

“安全是对整体而言,对百分百人群不出现问题,不引起疾病。健康是对个体而言,受很多因素影响。”在食品工业化时代,即使是食品专家,也要面对这样的选择。

“食品添加剂虽然对人体无害,但部分食品添加剂对人体也不是必需的。”专家表示,食品添加剂的使用应该按照国家标准规定的范围、限量使用,不能超范围、超剂量。而非法添加行为和滥用食品添加剂,正是造成目前食品安全信任危机的根源所在。

整肃风暴启动

非法添加行为和滥用食品添加剂问题,引起了中央、国务院的高度重视。

4月21日,在全国严厉打击非法添加和滥用食品添加剂专项工作电视电话会议上,国务院副总理、国务院食品安全委员会主任李克强表示,要以坚决的态度、过硬的举措、更大的力度,持续深入整治食品非法添加行为,切实解决影响食品安全的突出问题。李克强要求,对涉案政府工作人员,情节严重的,要依法依纪开除公职。对涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关,并依据新出台的《刑法修正案》,从重从快予以严惩。

与此同时,国务院办公厅下发《关于严厉打击食品非法添加行为 切实加强食品添加剂监管的通知》,在要求严厉打击食品非法添加行为的同时,加强对食品添加剂的监管。其中特别提到,要从严审核、制定食品添加剂新品种国家标准,2011年年底前制定并公布复配食品添加剂通用安全标准和食品添加剂标识标准。

一场以打击非法添加为重点、滥用食品添加剂行为的食品安全整肃风暴已经启动。

4月22日,卫生部汇总发布了151种食品和饲料中非法添加名单,包括47种可能在食品中“违法添加的非食用物质”、22种“易滥用食品添加剂”和82种“禁止在饲料、动物饮用水和畜禽水产养殖过程中使用的药物和物质”的名单。

同日,国务院食品安全委员会办公室、工信部、公安部、农业部、商务部、卫生部、国家工商总局、国家质检总局、国家药监局等9部门联合发布公告,严厉打击食品非法添加行为,严格规范食品添加剂生产经营使用。公告要求,食品(含食用农产品)生产经营单位和个人切实履行食品安全主体责任,严禁使用各类非法添加物,规范使用食品添加剂,及时排查、整改食品安全隐患,确保产品质量安全;严禁任何单位和个人在食品生产经营中使用食品添加剂以外的任何化学物质和其他可能危害人体健康的物质,严禁在农产品种植、养殖、加工、收购、运输中使用违禁药物或其他可能危害人体健康的物质。对故意非法添加的,一律吊销相关证照,依法没收其非法所得和用于违法生产经营的相关物品,要求其对造成的危害进行赔偿,并依法追究刑事责任;对生产贩卖非法添加物的地下工厂主和主要非法销售人员,以及集中使用非法添加物生产食品的单位主要负责人和相关责任人,一律移送司法机关依法从重从快惩处。

4月26日,全国质检系统严厉打击食品非法添加和滥用食品添加剂专项工作电视电话会召开,国家质检总局局长支树平强调,严厉打击食品非法添加和滥用食品添加剂专项工作,质检系统要以“看得重、抓得实、管得严、打得狠”这12个字,作为总体要求和检验标准。

国家质检总局副局长蒲长城在动员部署讲话中,明确了质检系统此次专项工作的4项重点任务:一是严格食品添加剂生产企业监管,要严格生产许可和规范标识标注;二是加强食品生产加工企业使用食品添加剂监管,要监督食品生产加工企业严格原料采购、入厂把关和加强食品生产过程控制,督促食品生产企业加强食品标识标签管理和建立食品安全控制关键岗位责任制,明确第一责任人和直接责任人的责任;三是严厉打击食品非法添加行为,加大监督检查力度,加大执法查处力度;四是建立并不断完善各项监管制度,包括建立企业诚信档案、建立完善各项监管制度、建立完善责任制度特别是责任追究制度。

为深入开展严厉打击食品非法添加和滥用食品添加剂专项整治工作,国家质检总局成立了由支树平任组长,蒲长城、刘平均任副组长,17个司局主要负责人为成员的专项整治工作领导小组,设立办事机构,统一协调,集中组织各地开展专项整治工作。为防止混用和滥用问题的发生,国家质检总局要求生产企业要在非食品添加剂的化工类产品标签上加印“严禁用于食品和饲料加工”等警示标识。

记者了解到,目前全国各省市都启动了打击非法添加和滥用食品添加剂的机制和行动。有专家表示,国家对打击非法添加和滥用食品添加剂的行动已上升到新高度,随着食品安全整肃行动的展开,非法添加和滥用食品添加剂将得到有效清理,给消费者一个更安全的消费环境。

什么是食品添加剂

按照国家强制性标准《食品添加剂使用卫生标准》和《中华人民共和国食品卫生法》的规定:食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。

消费误区

误区一:食品中的有害物质都是添加剂

食品添加剂是国家规定允许添加在食品当中的物质,属于食品的一种成分,只要合理使用,就是安全的。近年来一些不良生产者将非食品添加剂非法添加到食品中,造成了安全事件,让很多消费者把非食品添加剂和食品添加剂混为一谈。

误区二:没有添加剂的食品更优质

目前市场上一些产品宣称“不含有防腐剂”、“不含有人工色素”。这只是一种宣传。让消费者认为只有这个品牌不含某种添加剂。实际上,食品加工很难完全离开添加剂,即使某种食品宣称不含有防腐剂,未必不含有抗氧化剂;即使不含有色素,也不等于不含有香精、乳化剂、增稠剂等其他添加剂。

误区三:没有添加剂的食品更安全

在很多情况下,如果没有合适的添加剂,食品反而会不安全。比如防腐剂,如果不在某些食品适量添加,食品会很快变质,食用后会影响健康。

食品添加剂分类

按来源:有天然食品添加剂和人工化学成品两大类。天然食品添加剂又分为由动植物提取制得和由生物技术方法通过发酵或酶法制得两种;化工合成又可分为一般化学合成与人工合成天然等同物,如天然等同香料、天然等同色素等。

按生产方法:有化学合成、生物合成(酶法和发酵法)、天然提取物三大类。

按作用和功能:分为酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、胶姆糖基础剂、着色剂、护色剂、乳化剂、酶制剂、增味剂、面粉处理剂、被膜剂、水分保持剂、营养强化剂、防腐剂、稳定和凝固剂、甜味剂、增稠剂、食品用香料、食品工业用加工助剂及其他添加剂等。

食品中可能违法添加的非食用物质名单

为进一步打击在食品生产、流通、餐饮服务中违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的行为,保障消费者健康,全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治领导小组自2008年以来陆续发布了5批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》。日前,卫生部将5批名单汇总发布。

您当前位置:

您当前位置: