五大渠道剑指一方:去粗取精,去伪存真

缺陷汽车产品召回制度探秘之旅(二)

□ 曹 璞 本报记者 刘 佳

原国家质量监督检验检疫总局(以下简称原质检总局)执法司负责人告诉记者:“2017年是我国全面实施缺陷消费品召回制度的第二个年头,召回的次数和数量都在上一年的基础上实现了跨越式的增长。”

据统计:自缺陷汽车产品召回制度实施以来,共计进行了1500余次、实现了5600多万辆的汽车召回。如此庞大的召回工作第一步是怎么迈出的呢?

用户的信息是含金量最高的矿藏

2018年2月2日,是一个温暖的冬日,记者来到了原国家质检总局缺陷产品管理中心(以下简称原质检总局缺陷管理中心),接待记者的是信息部主任。他说:“原国家质检总局每一次启动缺陷汽车质量的调查都是有针对性、有依据的,为此我们搭建了五大缺陷信息监测渠道。”

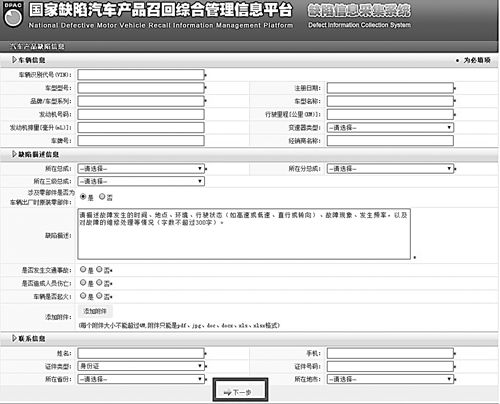

信息部主任回忆说:“缺陷信息收集和监测工作是与缺陷汽车产品召回制度同步、即2004年开始开展的。我们开设了信息收集平台,这个平台与其他维权机构最大的不同点是:我们的平台是以发现批量的、有安全隐患质量问题线索为目的。因此我们的信息收集严格意义不能说是‘投诉’,而应该是:用户‘认为产品可能存在问题的报告’,并且有非常明确、具体的信息采集标准,用以确保后续分析和评估工作的科学准确。

我们从大量的、用户发来的报告中经过分析、研究,抽取调查线索,成为启动缺陷调查,直到推动缺陷汽车产品召回的第一步。在最终实现召回的案件中,来自用户的第一手信息的贡献率达到了70%以上,这是最具价值的信息。所以,对我们来说:用户的信息是含金量最高的矿藏。”

去伪存真两柄剑:大数据、人工智能

没有想到原质检总局缺陷产品管理中心的工作如此地接地气,“信息收集的第二个渠道便是企业发给自己的经销商、4S店统一就某一问题的维修通知,行业里面叫做技术服务公告或技术服务信息,根据法规要求,生产企业要将这类信息向我们这里备案,因为这一举动本身就意味着产品存在着批量的瑕疵,我们可能从中发现可能存在安全隐患的问题。”信息部主任继续说道。

他告诉记者,管理中心第三个信息收集渠道是:实时跟踪7个国家和地区的产品召回信息,在这些召回制度实施比较成熟的国家和地区,一旦发现有缺陷汽车产品召回的信息,马上进行是否涉及中国市场的甄别,向相关企业发函,请他们就境外召回是否涉及中国市场进行明确回复。现在与企业之间的合作已经形成了默契,去年中国的汽车召回活动中有近40%是全球同步召回,都是由企业主动实施的,曾经被各界关注的召回实施差异问题已基本消除。

信息部主任手握的第四柄利剑是:组建了一支专业的团队,对媒体、专业网站进行舆情监测、跟踪,收集媒体、特别是专业网站集中报道的汽车产品质量问题,并进行分析、评估。

信息部主任同时介绍到,管理中心为收集产品缺陷信息和开展车辆安全研究,于2011年起建立了“车辆事故深度调查体系”。也许你想不到:当你的车出现事故、特别是重大事故的时候,紧随而来的不仅仅有警察,也许还有原质检总局委派来的,经过培训的、具专业知识的事故调研员。他们将对事故进行2000多项信息采集,并将这些信息进行深入地分析研究。而这样的监测站分布在全国7个地区、设立了8个站点。

上述5条渠道收集上来的信息量你可想而知:该有多么庞大。没有关系,他们应用了大数据处理技术,这些都不是事。管理中心还建立了多源信息分析工作体系和基于大数据及人工智能技术的信息处理系统,对海量数据进行去粗取精、去伪存真的数据处理,最终找出具有同一指向性的、有规律的、有共同特点的、可能涉及安全的问题,作为原质检总局缺陷管理中心缺陷调查的工作方向。

《中国质量报》

您当前位置:

您当前位置: