中国质量新闻网讯 12月18日,江西省新余市就成功创建国家食品安全示范城市召开新闻发布会。会上,新余市创建国家食品安全示范城市领导小组办公室主任、市食安办主任、市市场监管局局长陈先明表示,新余市始终坚持“四个最严”要求,自2016年启动全国第三批、全省首批国家食品安全示范城市创建试点工作以来,全力实施“五大工程”、推行智慧监管、力促共享共治,确保群众“舌尖上的安全”。历经七年创建,全市食品安全形势稳中趋好、食品安全保障能力提升、食品安全责任有效落实、食品安全顽症治理见效,成功摘得“国家食品安全示范城市”这一国家级重大荣誉,成为江西省首家且唯一获此殊荣的设区市。

提高站位,落实党政同责。在全省率先出台《关于推行食品安全党政同责社会共治的实施意见》和《食品安全工作评议考核办法》,在县级领导班子绩效考核中权重达到5%,食品安全工作纳入市委巡察工作内容。市委常委会、市政府常务会定期听取食品安全工作汇报,每年至少召开一次食安委全体会议,不定期召开政府常务会议或者专题会议,研究部署创建和食品安全工作;每年将食品安全工作纳入市政府重点工作安排和政府工作报告,并把农贸市场改造、食品快速检测便民服务中心建设纳入市政府民生实事项目。市、县(区)政府积极落实属地责任,创建经费列入市、县(区)财政预算,全市各级财政先后投入创建经费6亿多元。加大食品抽检力度,食品抽检量从3批次/千人左右提高到6.1批次/千人,抽检覆盖率、人均抽检量全省最高。

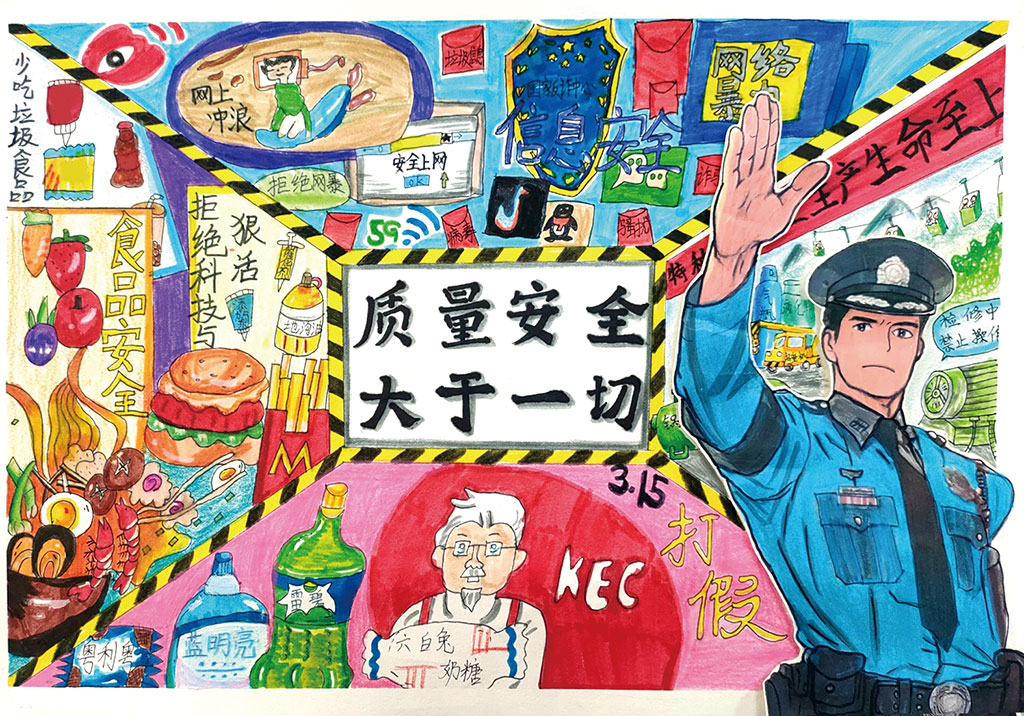

严管严控,强化过程监管。强化源头治理。实施耕地土壤环境治理保护工程,开展涉重金属行业、重点区域污染土壤风险排查整治,强化农产品产地土壤环境风险管控;实施绿色兴农战略,推广使用高效低毒农药;实施“优质粮食”工程、“中国好粮油”行动、大米质量提升行动,严把粮食质量关,严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场。强化中端监管。深入实施“食安前哨”“食安智慧”“食安示范”“食安守望”“食安护卫”等五大食安工程,筑牢食安屏障;深入整改重点问题,近3年共开展食品安全“护校行动”、固体饮料、“汉堡”食品店、大米镉超标、农村假冒伪劣食品、网络餐饮食品、保健食品和婴幼儿配方乳粉等专项整治30余项,整治行动130余次,检查经营主体11800余家次,下达责令整改通知书720余份。强化末端严查。聚焦“民意最盼、危害最大”的重点食品安全领域,挥“铁拳”,办“铁案”,集中查办了一批大案要案。近3年来,全市查办食品安全违法案件400余起,侦办食品类刑事案件55起,起诉58人。

夯实基础,加强能力建设。推进农贸市场改造,出台全省第一部农贸市场地方标准,规范农贸市场建设管理,近三年投入5亿多元,全覆盖改造或新建城区农贸市场24个,改造后的农贸市场环境“大变样”,实现一站式称重、移动支付、农残检测、食品追溯、数据整合、电子亮证亮照等数字化管理,成为保障食品安全的坚实屏障。建成全省首个食品快速检测中心,四个县(区)成立食品检测中心,建成24个农贸市场快检室。

示范引领,促进产业发展。建立全省第一家面向群众免费开放、免费检测的新余市食品快速检测便民服务中心,将生产企业、餐饮单位、批发市场和农贸市场全部纳入,每年为群众提供1万多批次的免费食品快检服务,让群众在家门口就能送检;实施食品小作坊3年提升计划,创建小作坊示范区2个、示范点20个;启动“星级餐饮示范户”评选活动,对持证餐饮单位100%实施风险等级分级,建设了长青路、沿江路等食品安全示范街;推广使用高效低毒农药,建立柑橘、蔬菜和水稻绿色防控与统防统治融合示范点36个,推进绿色食品、有机农产品、农产品地理标志增量扩面,全市拥有“三品一标”农产品94个,全国绿色食品原料(新余蜜桔)标准化生产基地1个。

合力共建,促进社会共治。发挥媒体作用,与中国食品安全报、江西电视台、新余日报等媒体开展战略合作,聘请18名驻市媒体记者任食品安全特邀监督员,开通“食安新余”抖音号,最高一期浏览量超750万人次,建立全民共建格局;发挥协会作用,组建市食品安全协会,会员单位124家,通过协会发布食品安全诚信宣言、开展从业人员培训、组建食品企业联盟等活动,引导带动食品企业落实主体责任,加强行业自律,提升行业整体质量,建立行业齐抓格局;发挥基层作用,在全国率先推行村级食安信息员制度,构建“一办一站、一专一员”基层监控网络体系,即每个乡镇(街道)设立食安办、配备1名食安专干,每个行政村(社区)设置食安工作站、配备1名信息员,共有专干和信息员530余名,监管触角延伸到基层各个角落。

下一步,新余市将以巩固提升国家食品安全示范城市成果为契机,时刻绷紧食安之弦,持续提升食品安全治理水平,严惩食安违法犯罪,以创新的办法、有力的举措保障人民群众“舌尖上的安全”。(江西省新余市市场监管局 罗会华)

您当前位置:

您当前位置: