国学进校园还有哪些坎?

学校开国学课风气日盛,但争议犹存且面临教材、师资不足

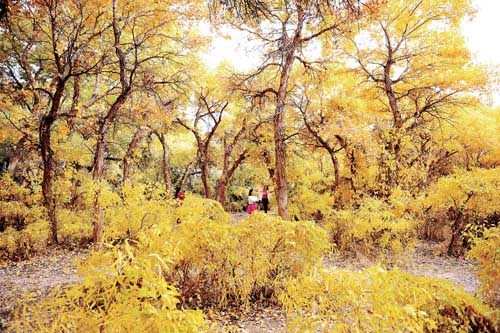

2013年9月18日,宝安区学校举行的“我们的节日·中秋”国学教育观摩活动。(受访对象供图)

在获得全球全民阅读典范城市的称号后,“阅读”俨然成为深圳的一张名片。在全民阅读的潮流中,中小学生诵读经典之风,也在一些学校流行起来。只是,与其他城市一样,国学进课堂在深圳依然前路漫漫。除了各方意见尚未统一,还面临教材、师资不足等问题。

[现状] 国学进校园渐成风气

卸任南山卓雅小学校长不久的陈斌,目前是深圳“中华国学经典教育学校联盟”的会长。13年前,他还是南山区教育局一名科长时,就极力推动国学进课堂。发现很多学校热情不高后,他辞去官职,出任新办的卓雅小学校长。他在卓雅倡导“以经典文化塑精神,用科技创新铸造灵魂”的教育,将国学教育融入基础教育。该校每个年级的学生,都有一本古文经典诵读本。比如小一学生,要背诵《弟子规》、《孝经》等文选。此外,在校6年,学生将上120节中华文化课,学校为此编制了两本厚厚的《中华传统文化知识读本》。

“13年前我们做这些,面临很多困难和压力,现在好很多了。”陈斌说,目前国学教育已悄然进入许多公办学校,加入国学经典教育学校联盟的有近30所深圳的小学。

宝安将卓雅小学的国学教育进行推广,从2007年起就在全区中小学系统中开展优秀传统文化教育,目前全区已有63所学校申请并被批准为国学教育实验学校。

“据我所知,深圳很多学校都在有选择性地做一些国学教育。”深圳小学校长王海林说,深小两三年前也开展一些国学教育,比如让学生诵读《弟子规》、《三字经》,开发与传统文化相关的校本课程。这些尝试中,背诵经典较为普遍。就是在深圳中学、深圳科学高中,也开设了国学经典诵读课。

但在陈斌看来,这样的状况还达不到预期。他拿出一份昆明市教育局2011年发布的文件说,官方要求各校开展文明礼仪经典诵读活动,比如一年级必读《弟子规》,三年级必读《孝经》,四年级必读《论语》等,“相比之下,我们深圳的学校和行政干部,对国学进校园的重视还不够。”

[争论] 大张旗鼓搞国学是不是胡闹

当然也有人持反对意见。在去年举行的一场纪念深中已故教师马小平的研讨会上,国学进校园成为争论的话题之一。

来自广东教育学院的副教授许锡良认为,马小平没有把《论语》《孟子》等文章选编进他的人文读本,恰好体现其思想与眼光的独到。国学经典诵读,不仅从教育方法上讲不太合理,这些经典中有多少人文精神也存疑,“我发现我们的学生最讨厌背传统经典,那些古文艰深难懂,而且内容也远离了我们的实际生活。不要说中小学生,就是在大学里,学生也在骂。”这一观点引起热烈讨论。

深圳一所九年一贯制名校校长就直言,学校大张旗鼓搞国学“简直是胡闹”。他认为,学生诵读的经典中有太多落后的糟粕。

深圳家庭学堂网站创始人田国宝也认为,现在国学的概念太乱,很多市场机构借此糊弄人,而让小学生背诵《论语》、《弟子规》、《三字经》也很不可取。在他看来,“国学”的精髓应该是唐诗宋词诗经等在文学艺术上的成就,至于所谓古文经典中的思想观念,很多都是落后的,“而且小学生的行为习惯和品德的养成,要靠家长、教师的言传身教,靠背诵几本经书肯定是不行的。”

“把国学神化、功利化,肯定不对;但完全否认其作用,也不对。”深圳小学校长王海林举例,台港澳地区培养的学生更文雅,更懂礼貌,他们的校长学养更深厚,这些都与中华国学的传承有关。“这些流传千百年的经典,自有其存在的合理性。我们应该用历史唯物主义的态度去看,糟粕与精华不分,通通一棍子打死,这是最危险的。”在陈斌看来,国学经典的学习与公民道德乃至信仰道德层面的修养是并行不悖的。

[难题] 教材和师资是瓶颈

王海林认为,国学教育更好地开展,要解决课程标准和师资问题“比如台湾地区,就有很完整的中小学国学教育体系,他们的国学教材、师资质量都非常高。大陆要向台湾学习,要有专门的学术委员会对经典进行遴选,制定一个课程标准。如果由每个学校自己去做,肯定不规范。”而今天大陆中小学的教师,有很多跟不上国学教育的要求,特别是学校里的中坚力量,都没有接受过国学教育,要让他们驾驭艰深的国学教材并不容易。

“教材的编写非常难,都是学校自己编排,学校的教材只能是读本,大家都把《三字经》、《弟子规》等原原本本放上去。”林苒是林芝小学的国学老师,也是宝安区第一批国学老师。在她看来,教材应该百家争鸣,包括儒家、道家、法家等传统思想文化。现在小学一、二年级上《三字经》,三、四年级为《弟子规》,五、六年级是人物、古诗词、哲学等国学内容,“教材的编排是否科学,孩子是否从内心接受,都不知道。”

对于国学教师的缺乏,林苒也深有体会。“现在都由有爱好文学、热衷国学的老师来兼职。”林苒说,宝安区在2007年启动国学教育推广时,30多位德育、语文等骨干老师去北大培训,当时他们第一批从北京回来的,都叫国学教育兼职研究员,“说出这个名号还脸红,到现在能坚持下来的也没有几个,因为不正统,每学期评学科名师、优秀老师等荣誉,里面都没有国学老师一项,因此能坚持下来凭的就是爱好。”

“这学期我给一年级学生讲《三字经》,发现他们都能背诵三分之一,足以说明家长对国学的重视。”林苒说,教学中她没有让学生背诵,而是以故事的形式开讲。林苒还讲了一个故事。有一次,3年级有2个男同学拿扫把追打,被请到办公室讲拥彗先驱的典故,古代扫把是用来接待贵宾的重要礼仪,而不是用来打架的工具,被故事吸引后的男同学意识到错误。几天后她去上课,两男生扛着扫把在门口等她,让她对孩子们的认识深深震撼,“很感动,也很满足。”

我发现我们的学生最讨厌背传统经典,那些古文艰深难懂,而且内容也远离了我们的实际生活。不要说中小学生,就是在大学里,学生也在骂。

———广东教育学院的副教授许锡良

把国学神化、功利化,肯定不对;但完全否认其作用,也不对。

——— 深圳小学校长王海林

采写:南都记者 庄树雄 梅云霞

您当前位置:

您当前位置: